LA REGINA SEMIRAMIS E LE LEGGI AD PERSONAM – “LIBITO FÉ LICITO IN SUA LEGGE”

DANTE E PILLOLE DI DIRITTO ATTUALE

“L’opera e il pensiero di Dante poggiano chiaramente su una impalcatura di matrice legale. La centralità del diritto si avverte soprattutto nella Commedia: Dante immagina l’aldilà come una struttura amministrativa fortemente regolata, dotata di una complessa rete di leggi locali, giurididizioni gerarchiche, punizioni e ricompense ben calcolate” (Justin Steinberg, Dante e i confini del diritto).

Qui però si vuole solo un’occasione, nell’anniversario dei 700 anni dalla mortre del Poeta, per (ri)leggere qualche passo del capolavoro, anch’esso bene comune, italiano e dell’umanità.

E, solo secondariamente, aggiungere qualche spunto di riflessione: giusto affinchè, per il piacere della lettura di tale opera, non si resti troppo distaccati dalla realtà.

LA REGINA SEMIRAMIS E LE LEGGI AD PERSONAM – “LIBITO FÉ LICITO IN SUA LEGGE”

Inferno, Canto V, 54-60

Fu imperadrice di molte favelle.

A vizio di lussuria fu sì rotta,

che libito fé licito in sua legge,

per tòrre il biasmo in che era condotta.

Ell’è Semiramìs, di cui si legge

che succedette a Nino e fu sua sposa:

tenne la terra che ’l Soldan corregge.

Dove ci troviamo

All’interno dell’opera, ossia la Comedìa, comunemente più conosciuta come Divina Commedia, ci troviamo nella Cantica dell’Inferno, al Canto V: canto celeberrimo per Paolo e Francesca (anzi, per Francesca, perchè sue sono le parole più citate, persino nelle canzoni, da Venditti a Jovanotti: Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona; che possono essere così parafrasate: l’amore, che non consente a nessuno che sia amato di non ricambiare, mi prese per la bellezza di costui con tale forza che, come vedi, non mi abbandona neppure adesso).

Ma il Canto V dell’Inferno è interessante anche per gli altri personaggi che il Poeta menziona.

All’interno dell’inferno, ci troviamo ancora all’inizio del viaggio: Virgilio accompagna Dante nello scendere dal primo cerchio, quello dei virtuosi non battezzati, al secondo, dei lussuriosi, morti per amore (precisamente: i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento).

Si tratta del primo vero, terribile, girone infernale, il cui ingresso è presidiato da Minosse, mostro ringhiante che giudica le colpe e smista i dannati (ascolta le confessioni delle anime e indica loro la destinazione, attorcigliando al corpo la coda tante volte quanti i cerchi che devono discendere: Stavvi Minòs, orribilmente, e ringhia: essamina le colpe ne l’intrata; giudica e manda secondo ch’avvinghia. Dico che quando l’anima mal nata li vien dinanzi, tutta si confessa; e quel conoscitor de le peccata vede qual loco d’inferno è da essa; cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa).

Minosse rimbrotta Dante, ma Virgilio fa in modo che possano entrare, perchè è stato Dio, ossia colui che può ciò che vuole, a stabilire, fatalmente, il viaggio del Poeta (Non impedir lo suo fatale andare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare).

Qui, in un luogo buio ove soffia incessantemente un freddo vento che sbatte le anime (Io venni in loco d’ogne luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena li spirti con la sua rapina; voltando e percotendo li molesta) facendole piangere, con note di dolore (Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire; or son venuto là dove molto pianto mi percuote), e facendole roteare in cielo, come storni (E come li stornei ne portan l’ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato li spiriti mali; di qua, di là, di giù, di sù li mena), ovvero gru (E come i gru van cantando lor lai, faccendo in aere di sé lunga riga, così vid’io venir, traendo guai, ombre portate da la detta briga), Dante intravede, tra mille e più anime dannate, alcuni personaggi, emblematici della lussuria.

Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano, e poi infine Paolo e Francesca, più precisamente Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, la cui storia d’amore, in conclusione alla cantica, è talmente struggente da far svenire il Poeta.

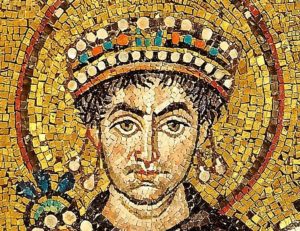

Prima di costoro, Virgilio indica al Poeta Semiramis, regina Assiro-Babilonese, moglie di Nino, il fondatore della città, da lui eponima, di Ninive.

per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle genti che l’aura nera sì gastiga?». «La prima di color di cui novelle tu vuo’ saper», mi disse quelli allotta, «fu imperadrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fé licito in sua legge, per tòrre il biasmo in che era condotta. Ell’è Semiramìs, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa: tenne la terra che ’l Soldan corregge.

allora dissi: «Maestro, chi sono quelle anime castigate così dalla oscura bufera?» «La prima di coloro di cui vuoi avere notizie,» mi rispose allora Virgilio, «fu imperatrice di molti popoli. Fu così dedita al vizio di lussuria, che rese lecito nella sua legge tutto ciò che le piaceva, per eliminare la condanna morale che le spettava. Ella è Semiramide, di cui si legge che fu sposa di Nino al quale poi succedette: governò la terra che ora è governata dal Soldano.

Chi era Semiramis

Semiramis, o Semiramide (forse, in assiro: Shammuramat), è stata, tra storia e leggenda, una regina Assiro-Babilonese, moglie di Nino (forse, in assiro: Shamshi-Adad V), il fondatore della città, da lui eponima, di Ninive, e che governò dall’811 all’808 a.C..

Nino si sarebbe invaghito di lei quand’era ancora sposa del generale Onne: il re avrebbe chiesto al generale di lasciarla, e Onne si sarebbe suicidato.

In seguito Semiramide succedette a Nino.

Per alcuni, Nino morì in battaglia quando il figlio Nynias (forse, in assiro: Addu-Nirari III), suo erede al trono, era ancora giovinetto: per cui quella di Semiramide sarebbe stata una reggenza, resa necessaria dagli eventi.

Per altri, Semiramide si sarebbe impadronita del potere con uno stratagemma, facendo prima incarcerare e poi uccidere il marito.

Una versione narra che avrebbbe allontanato il figlio Nynias dalla corte, facendosi passare per lui; per mascherare la sua femminilità avrebbe adottato un abito che copriva braccia e gambe, imponendolo a tutti i sudditi.

Altra versione narra invece che non avrebbe cacciato il figlio, ma si sarebbe innamorata di lui, instaurando un rapporto incestuoso: e, per evitare l’accusa d’incesto, emanò una legge che rese leciti i rapporti tra genitori e figli.

Sarebbe stata uccisa in un complotto ordito dal figlio, ovvero sarebbe riuscita a sventare quel complotto e avrebbe perdonato il figlio, per poi però suicidarsi.

Per alcuni storici antichi, tuttavia, fu una grande sovrana, che si distinse sia in guerra (il regno Assiro-Babilonese, all’epoca, si estese agli attuali Iran, Egitto e Etiopia) che in grandiose opere di pace (Erodoto le attribuisce la realizzazione delle mura di difesa e dei giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie del mondo antico; Diodoro Siculo e Lucio Flavio grandiosi palazzi e la galleria dell’Eufrate, scavata sotto il fiume per quasi un chilometro per collegare le due parti della citta di Babilonia).

Dante, basandosi su scritti di autori cristiani (Giustino, Sant’Agostino, Paolo Orosio) la caratterizza per la lussuria, nel senso appunto dei peccator carnali, che la ragion sommettono al talento.

Tra coloro che in vita furono accecati e travolti dalla passione fino a perdere il lume della ragione, e da morti devono dunque patire la bufera infernal, Semiramis è ricordata per essere tanto corrotta dal vizio della lussuria che libito fé licito in sua legge, ossia ordinò l’emanazione di leggi per dichiarare leciti dei suoi comportamenti (soprattutto l’incesto) che altrimenti di certo non sarebbero stati ritenuti tali: erano biasimati, per tradizione e nel comune sentire, e avrebbero dovuto essere puniti, secondo il diritto naturale.

Mentre, finchè regnò, ne andò dunque assolta.

Insomma: leggi ad personam.

Cose d’altri tempi ?

Di leggi ad personam, ossia emanate per beneficiare o per nuocere una singola persona o un ristretto gruppo, ben individuato, si parlava già, come si deduce dalla definizione in latino, nell’antica Roma.

Le XII tavole, tradizionalmente la prima redazione scritta di diritto romano, privato e pubblico (compilato nel 451-450 a.C.), stabiliva, alla IX, che privilegia ne irroganto.

Privilegium aveva un significato bivalente: non solo favorevole (rimasto nell’italiano) ma anche, e forse prevalentemente, sfavorevole (odiosum); tanto è vero che fu considerata una conquista del ceto plebeo rispetto ad abusi provenienti da quello patrizio lo stabilire che una legge non può essere emanata se non contenendo norme a valere nei confronti di tutti.

Ma anche la plebe, conquistato il potere, incorse nelle stesse tentazioni.

La prima legge ad personam che si conosca emanata in democrazia, o meglio in un regime che non fosse assolutistico, è la Lex Clodia de capite civis Romani, introdotta appunto tramite un plebiscito.

La promosse Publio Clodio Pulcro, avversario politico di Marco Tullio Cicerone, nel 58 a.C., con la finalità apparente di garantire i cittadini nel corso dei processi, limitando il potere del senato e degli ottimati.

Stabiliva infatti la pena dell’esilio, e la confisca dei beni, per chi avesse provocato una condanna a morte senza concedere la provocatio ad populum, cioè la facoltà per ciascun romano di ricorrere in appello al popolo per evitare la propria condanna: e lo faceva retroattivamente.

Guarda caso, solo qualche anno prima proprio Cicerone aveva contribuito, con le sue accuse, alla condanna di alcuni congiurati, i c.d. Catilinari, che furono messi a morte senza dar loro la possibilità dell’appello al popolo; e quindi in questo modo Clodio sperava di sbarazzarsi di lui.

Cicerone, in forza della lex Clodia, doveva scontare l’esilio e la confisca, ed effettivamente dovette allontarsi per un po’ da Roma e dai suoi beni: ma, andato rapidamente in disgrazia il suo rivale, vi ritornò dopo solo pochi mesi e, nel 57 a.C., pronunciò la famosa orazione, la Cicero de domo sua ad Pontifices (così traducibile: Cicerone sulla propria casa al collegio decidente pontificale), per riavere la dignità, e il patrimonio.

Memorabile l’espressione usata da Cicerone contro Clodio, sulla legge in questione: Licuit tibi ferre non legem, sed nefarium privilegium (così traducibile: hai potuto promulgare non una legge, ma un infame privilegio).

Parlare di leggi ad personam soprattutto negli ultimi tempi è tornato ad essere frequente, entrando anche nel linguaggio comune.

Più nel senso del favorire sè, che dello sfavorire altri, e financo per difendersi non nel processo, ma dal processo.

Una influente associazione, di cui fanno parte attiva anche illustrissimi giuristi, ne ha individuate ed elencate, dal 1984 in poi, una quarantina.

Il diretto interessato ha replicato che di leggi ad personam, nella nostra recente storia politica, ce ne sono sì state ma, a suo dire, dall’altra parte politica.

Piccola riflessione finale

Lungi da questa “pillola” cercare di contare le leggi ad personam degli ultimi anni, e sbilanciarsi nel dire se sono state solo di destra o anche di sinistra etc etc.

Un dato è pacifico: ce ne sono state, e ce ne saranno.

Nel nostro ordinamento è previsto il Giudice delle Leggi: è, come tutti sappiamo, la Corte Costituzionale.

Che, però, è intervenuta, sulle leggi ad personam, raramente, e tardivamente.

Chiunque, pensandoci, non può non constatarlo.

Forse sarebbero da rivedere, nelle spesso auspicate rifrome anche della carta costituzionale, i meccanismi con cui la Consulta può intervenire ?

* * *

Il testo completo del Canto V dell’Inferno:

Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor, che punge a guaio. Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: essamina le colpe ne l’intrata; giudica e manda secondo ch’avvinghia. Dico che quando l’anima mal nata li vien dinanzi, tutta si confessa; e quel conoscitor de le peccata vede qual loco d’inferno è da essa; cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte; vanno a vicenda ciascuna al giudizio; dicono e odono, e poi son giù volte. «O tu che vieni al doloroso ospizio», disse Minòs a me quando mi vide, lasciando l’atto di cotanto offizio, «guarda com’entri e di cui tu ti fide; non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!». E ’l duca mio a lui: «Perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare». Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire; or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d’ogne luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena li spirti con la sua rapina; voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti a la ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento; bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch’a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come li stornei ne portan l’ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato li spiriti mali; di qua, di là, di giù, di sù li mena; nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando lor lai, faccendo in aere di sé lunga riga, così vid’io venir, traendo guai, ombre portate da la detta briga; per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle genti che l’aura nera sì gastiga?». «La prima di color di cui novelle tu vuo’ saper», mi disse quelli allotta, «fu imperadrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fé licito in sua legge, per tòrre il biasmo in che era condotta. Ell’è Semiramìs, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa: tenne la terra che ’l Soldan corregge. L’altra è colei che s’ancise amorosa, e ruppe fede al cener di Sicheo; poi è Cleopatràs lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi ’l grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch’amor di nostra vita dipartille. Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e ’ cavalieri, pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. I’ cominciai: «Poeta, volontieri parlerei a quei due che ’nsieme vanno, e paion sì al vento esser leggeri». Ed elli a me: «Vedrai quando saranno più presso a noi; e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno». Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: «O anime affannate, venite a noi parlar, s’altri nol niega!». Quali colombe dal disio chiamate con l’ali alzate e ferme al dolce nido vegnon per l’aere dal voler portate; cotali uscir de la schiera ov’è Dido, a noi venendo per l’aere maligno, sì forte fu l’affettuoso grido. «O animal grazioso e benigno che visitando vai per l’aere perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re de l’universo, noi pregheremmo lui de la tua pace, poi c’hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che ’l vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui su la marina dove ’l Po discende per aver pace co’ seguaci sui. Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense». Queste parole da lor ci fuor porte. Quand’io intesi quell’anime offense, china’ il viso e tanto il tenni basso, fin che ’l poeta mi disse: «Che pense?». Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo!». Poi mi rivolsi a loro e parla’ io, e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, a che e come concedette Amore che conosceste i dubbiosi disiri?». E quella a me: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. Ma s’a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse; soli eravamo e sanza alcun sospetto. Per più fiate li occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso; ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante». Mentre che l’uno spirto questo disse, l’altro piangea; sì che di pietade io venni men così com’io morisse. E caddi come corpo morto cade.